文章最后更新于 2025年2 月22日

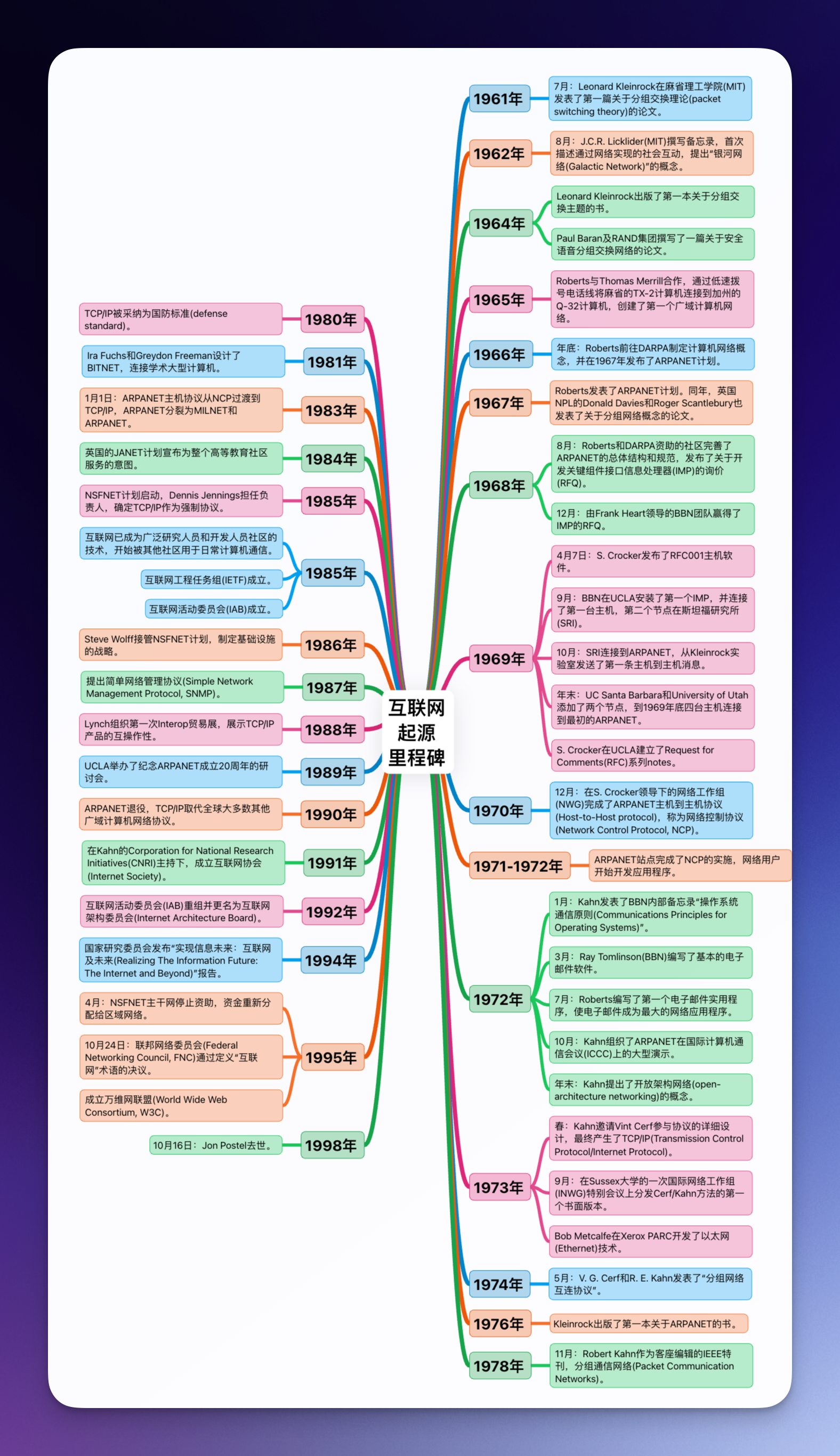

时间轴

- 1961年7月: Leonard Kleinrock 在麻省理工学院 (MIT) 发表了第一篇关于分组交换理论 (packet switching theory) 的论文。想象一下,你寄一封信,传统方式是建立一条“专线”给收信人,但如果线路断了就寄不到了。分组交换就像把信撕成小块(分组),每块独立寄出,到达后再拼起来,这样更灵活,不容易丢失。

- 1962年8月: J.C.R. Licklider (MIT) 撰写备忘录,首次描述了通过网络实现的社会互动,提出了 “银河网络 (Galactic Network)” 的概念,构想了一个全球互联的计算机网络,用户可以快速访问任何站点的数据和程序。这类似于今天互联网的雏形。

- 1964年: Leonard Kleinrock 出版了第一本关于分组交换主题的书。 Paul Baran 和 RAND 集团撰写了一篇关于安全语音分组交换网络的论文。

- 1965年: Roberts 与 Thomas Merrill 合作,通过低速拨号电话线将麻省的 TX-2 计算机连接到加州的 Q-32 计算机,创建了第一个广域计算机网络。 实验结果表明,分时计算机 (time-sharing computers) 可以很好地协同工作,但在电路交换电话系统 (circuit-switched telephone system) 并不适用,因此确认了 Kleinrock 对分组交换必要性的判断。

- 1966年末: Roberts 前往 DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) 制定计算机网络概念,并在 1967 年发布了 ARPANET 计划。

- 1967年: Roberts 发表了 ARPANET 计划。在 Roberts 展示论文的会议上,英国 NPL 的 Donald Davies 和 Roger Scantlebury 也发表了一篇关于分组网络概念的论文。

- 1968年8月: 在 Roberts 和 DARPA 资助的社区完善了 ARPANET 的总体结构和规范后,DARPA 发布了关于开发关键组件接口信息处理器 (Interface Message Processors, IMP) 的询价 (RFQ)。

- 1968年12月: 由 Frank Heart 领导的 BBN (Bolt Beranek and Newman) 团队赢得了 IMP 的 RFQ。 Bob Kahn 在 ARPANET 总体架构设计中发挥了重要作用。

- 1969年4月7日: S. Crocker 发布了 RFC001 主机软件。

- 1969年9月: BBN 在 UCLA (University of California, Los Angeles) 安装了第一个 IMP,并连接了第一台主机。 Doug Engelbart 在斯坦福研究所 (SRI (Stanford Research Institute)) 的 “增强人类智能 (Augmentation of Human Intellect)” 项目提供了第二个节点。 SRI 维护了网络信息中心 (Network Information Center),由 Elizabeth (Jake) Feinler 领导,负责维护主机名到地址映射表 (host name to address mapping) 以及 RFC 目录。

- 1969年10月: SRI 连接到 ARPANET,从 Kleinrock 实验室向 SRI 发送了第一条主机到主机消息 (host-to-host message)。

- 1969年末: UC Santa Barbara 和 University of Utah 添加了两个节点。到 1969 年底,四台主机连接到最初的 ARPANET。

- 1969年: S. Crocker 在 UCLA 建立了 Request for Comments (RFC) 系列notes。

- 1970年12月: 在 S. Crocker 领导下的网络工作组 (Network Working Group, NWG) 完成了最初的 ARPANET 主机到主机协议 (Host-to-Host protocol),称为网络控制协议 (Network Control Protocol, NCP)。

- 1971-1972年: ARPANET 站点完成了 NCP 的实施,网络用户开始开发应用程序。

- 1972年1月: Kahn 发表了 BBN 内部备忘录“操作系统通信原则 (Communications Principles for Operating Systems)”。

- 1972年3月: Ray Tomlinson (BBN) 编写了基本的电子邮件 (electronic mail, email) 发送和读取软件。

- 1972年7月: Roberts 编写了第一个电子邮件实用程序,用于列出、选择性读取、归档、转发和回复消息,电子邮件成为最大的网络应用程序。

- 1972年10月: Kahn 组织了 ARPANET 在国际计算机通信会议 (International Computer Communication Conference, ICCC) 上的大型演示。

- 1972年末: Kahn 在到达 DARPA 后不久提出了开放架构网络 (open-architecture networking) 的概念。

- 1973年春: Kahn 邀请 Vint Cerf 参与协议的详细设计,最终产生了 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)。

- 1973年9月: 在 Sussex 大学的一次会议上成立的国际网络工作组 (International Network Working Group, INWG) 的一次特别会议上分发了 Cerf/Kahn 方法的第一个书面版本。

- 1973年: Bob Metcalfe 在 Xerox PARC 开发了以太网 (Ethernet) 技术。

- 1974年5月: V. G. Cerf 和 R. E. Kahn 发表了 “分组网络互连协议”。

- 1976年: Kleinrock 出版了第一本关于 ARPANET 的书。

- 1978年11月: Robert Kahn 作为客座编辑的 IEEE 特刊,分组通信网络 (Packet Communication Networks)。

- 1980年: TCP/IP 被采纳为国防标准 (defense standard)。

- 1981年: Ira Fuchs 和 Greydon Freeman 设计了 BITNET,以 “电子邮件作为卡片图像” 的模式连接学术大型计算机。Farber 代表 CSNET 和 NSF (National Science Foundation) 与 DARPA 的 Kahn 达成协议,允许 CSNET 流量以统计和非计费结算的方式共享 ARPANET 基础设施。

- 1983年1月1日: ARPANET 主机协议从 NCP 过渡到 TCP/IP。 ARPANET 分裂为支持作战需求的 MILNET 和支持研究需求的 ARPANET。

- 1983年: Leiner 接管了 DARPA 的互联网研究项目管理,并与 Clark 共同重组了协调机制。

- 1984年: 英国的 JANET 计划宣布其服务于整个高等教育社区的意图。

- 1985年: NSFNET 计划启动,Dennis Jennings 担任负责人,确定 TCP/IP 作为 NSFNET 的强制协议。 Kahn 和 Leiner 离开 DARPA,IAB (Internet Activities Board) 开始承担领导职责。 Daniel Lynch 与 IAB 合作,为所有供应商举办为期三天的研讨会,学习 TCP/IP 的工作原理。

- 1985年: 互联网已成为支持广泛的研究人员和开发人员社区的技术,并开始被其他社区用于日常计算机通信。

- 1985年: 互联网工程任务组 (Internet Engineering Task Force, IETF) 成立。

- 1985年: 互联网活动委员会 (Internet Activities Board, IAB) 成立。

- 1986年: Steve Wolff 接管 NSFNET 计划,制定了在不依赖联邦资金的情况下建立基础设施的战略。

- 1987年: 确定需要一个协议来远程管理网络元素,提出了简单网络管理协议 (Simple Network Management Protocol, SNMP) 等多种协议。

- 1988年: Lynch 组织了第一次 Interop 贸易展,展示了 TCP/IP 产品的互操作性。 Kleinrock 和 Kahn 等人组成的国家研究委员会 (National Research Council) 发布了 “迈向国家研究网络 (Towards a National Research Network)” 报告。

- 1988年: NSF 鼓励 NSFNET 的区域网络寻求商业客户。

- 1989年: UCLA 举办了纪念 ARPANET 成立 20 周年的研讨会。

- 1990年: ARPANET 退役,TCP/IP 取代了全球大多数其他广域计算机网络协议。

- 1991年: 在 Kahn 的 Corporation for National Research Initiatives (CNRI) 的主持下,成立了互联网协会 (Internet Society)。

- 1992年: 互联网活动委员会 (Internet Activities Board) 重组并更名为互联网架构委员会 (Internet Architecture Board)。

- 1994年: Kleinrock 和 Kahn 等人组成的国家研究委员会发布了 “实现信息未来:互联网及未来 (Realizing The Information Future: The Internet and Beyond)” 报告。

- 1995年4月: NSFNET 主干网 (Backbone) 停止资助,资金重新分配给区域网络,用于从私营长途网络购买互联网连接。

- 1995年10月24日: 联邦网络委员会 (Federal Networking Council, FNC) 通过了一项决议,定义了术语 “互联网”。

- 1995年: 成立了万维网联盟 (World Wide Web Consortium, W3C),负责发展与 Web 相关的各种协议和标准。

- 1998年10月16日: Jon Postel 去世。

更有结构性的纵观1960-1999的互联网史

在1960年代,互联网的早期概念和技术基础开始形成。J.C.R. Licklider 提出了”银河网络”的构想。Leonard Kleinrock 发表了关于分组交换理论的论文。ARPANET 计划在 1960 年代后期启动,标志着互联网发展进入实验阶段。

1970年代,互联网的核心技术 TCP/IP 协议开始。Vinton Cerf 和 Robert Kahn 在 TCP/IP 的设计中发挥了关键作用。电子邮件等应用程序的出现展示了互联网的潜力。开放式架构网络的概念开始出现。

1980年代,互联网经历了快速增长和标准化。TCP/IP 成为国防标准。域名系统(DNS) 的引入解决了网络规模扩展带来的地址管理问题。NSFNET 计划推动了互联网在学术界的普及。商业公司开始参与互联网技术和产品的开发。

1990年代,互联网实现了商业化和大众化。万维网(WWW) 的出现极大地简化了互联网的使用。NSFNET 主干网的私有化标志着互联网商业化的重要一步。互联网协会等组织成立,以促进互联网的标准化和发展。

从1960年到1999年,互联网经历了从概念提出、技术研发到商业化和大众化的过程,可以概括为:

- 概念形成期(1960年代)。

- 技术研发期(1970年代)。

- 标准化和普及期(1980年代)。

- 商业化和大众化期(1990年代)。

思维导图

参考资料

- ISOC-History-of-the-Internet_1997